国立現代美術館で開催されているダミアン・ハースト展に行った。ダミアンはロンドンのアーティストでカルティエ財団のキュレーターの目に止まって展覧会が企画されたらしい。テーマは桜で点描のような桜の絵が開放的な美術館に展示してある。まだ3月だけど一足早めにお花見を楽しんだ。

僕の美術館のたのしみかたは独特かもしれない。まず美術館を建築として楽しむ。展示場に入ったらとりあえず全ての絵をばばばっと一巡する。そのあと作家の説明を読んだりしてからまた一巡する。さらにもう一度一巡して終わり。ゆっくり展示をみたい人から見ると慌ただしくて毛嫌いされそうだけど、自分流を楽しむ。

性根が理系だからどうしても分析をしてしまうので、最初は美術品で深呼吸をするように事前知識を入れずに楽しみたい。次は展示の背景にあるお金事情を知りたい。アートの評価なんて人それぞれなんだから、展示が決まるのはお金やビジネスのドライな理由がある。そのあとは本番(?)で絵画の構成を分析する。最初に自分が感じた印象や展示効果がどのように作り出されているのか知りたい。自分も絵を書くので見て楽しむというより技術を盗みたいという気持ちの方が強いかもしれない。本業の会社経営やプログラミングにも実は役に立ったりする。

というわけで自分用のメモとしてダミアンの桜の感想をつらつらと書いていく。

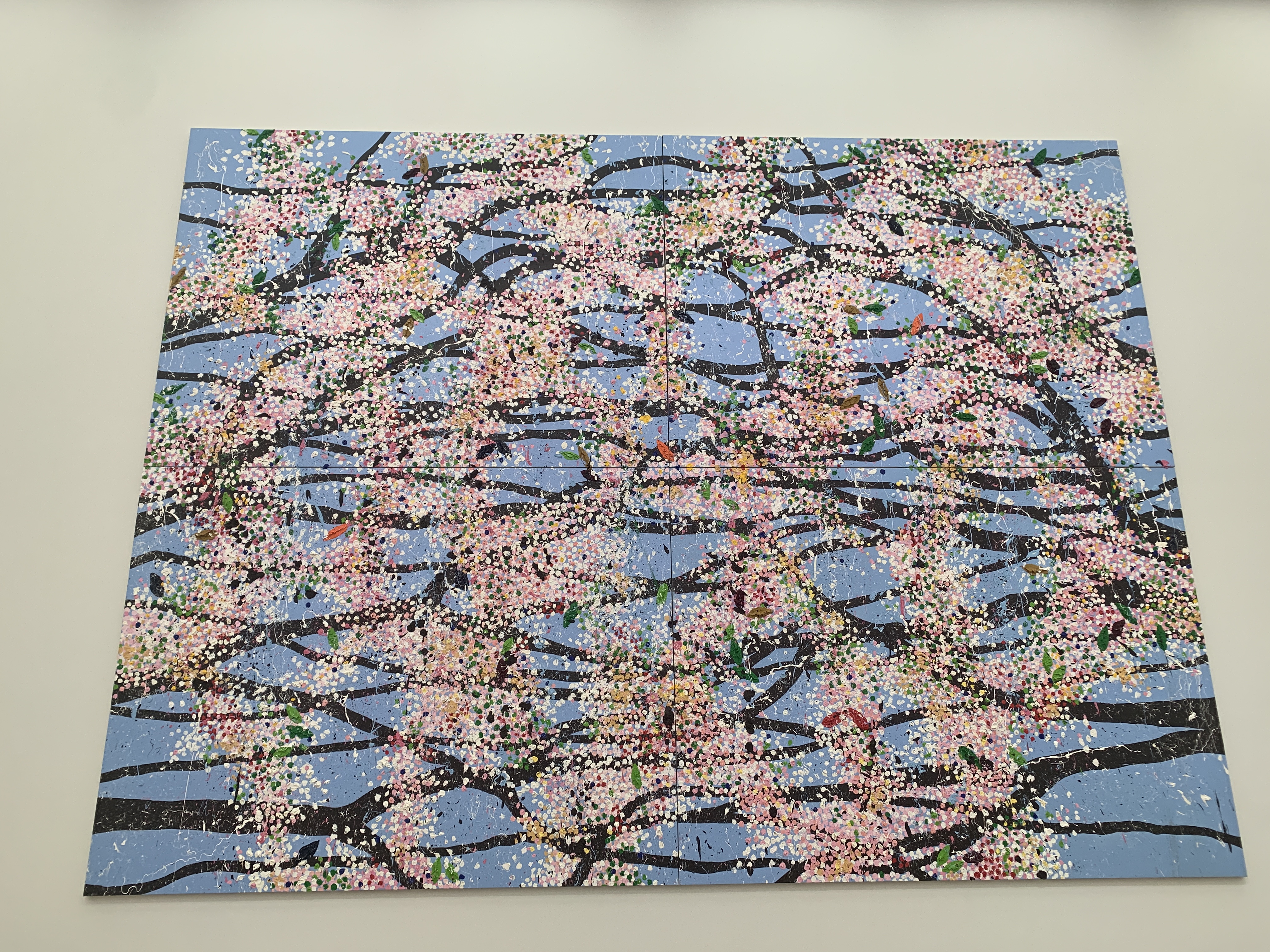

ダミアンの絵は身長を超えるほど巨大なキャンパスに白とピンクの絵の具を垂らすと桜に見えるという発見に基づいている。しかし白とピンクだけでは不十分で、誰が見ても桜だとわかるためには茶色の線(幹)と他の雑多な色(緑や赤)が必要になる。この効果についてはダミアン自身が分析している。

さらに細かく見ていくと質感に対する2つのアプローチがはっきりわかる。1つはたらした絵の具に厚みと凸凹があること。これが遠くから見た時にかすかに影を作って、のっぺりした絵から迫力のある絵にしている。2つめは細い線。これは絵の具をたらして引いた後に残る絵の具の線かと思いきや、意図的につけている。白とピンクだけで桜を表現するとどうしても蛋白になりがちだが、この2つの要素が手触り感を与えている。*1

次にダミアンが指摘している雑多な色について。ダミアンの桜は白とピンクが基調だがやはり蛋白になるし、桜をよく見ると葉桜はもちろん幹や花弁には複雑な色が混ざっている。そこで緑や赤を所々に垂らすことでリアルな桜感を演出している。しかしやりすぎると晴れやかで清楚な桜の印象を台無しにしてしまうため、塩梅が重要になる。

幹の描き方でも印象が変わる。放射状には描かず縦か横にくねくねした線を入れている。これが背景にあるから白とピンクの点描でも桜に見える。個人的には縦が意識されているものが気に入った。縦に長いと白と赤のシンプル・清楚な印象と合間って日本画風に感じる。油絵と日本画はあまり好きな組み合わせではない(黒田清輝)けど、これならありかと思わせるような雰囲気がある。多分本人は意識してないけど。

最後に点描が打たれておらず幹や空が見える「穴」の配置が空間を作っている。おそらくこれが最もセンスが必要な要素で、うまく穴を配置していると絵画の上下左右が不明瞭になって没入感とふわふわした感覚が得られる。詰まりすぎていると圧迫感がありすぎてのっぺりした感じになる。

ダミアンは桜で、数種類の絵の具とシンプルな構造でも桜を見ている感覚を想起させられることを示した。巨大なキャンパスに白とピンクだけではのっぺりした味気ない絵画になってしまうが、たらした絵の具の凹凸や幹や穴の配置、そして複雑な色のトッピングによってさまざまな印象を作り出すことができる。シンプルな割に探索のしがいがあるデザインスペースを作るスマートなアーティストだ。

*1 掠れた描画線で質感を与えるのは印象派的手法に似ている。例えばモネの睡蓮をオランジェリーで見た時も美術館に入った瞬間にざわざわっと音が聞こえるくらいに視覚にノイズが入り込んだ。